2025.12.24

ヤマザキマザック様との共同出願の特許が公開されました。

ヤマザキマザック様と共同で出願しておりました特許が、特許庁より公開されました。

詳細につきましては、下記リンクよりご覧いただけます。

2025.12.18

年末年始休業期間のお知らせ

誠に勝手ながら、弊社では下記の期間を

年末年始休業とさせていただきます。

休業期間:2025年12月27日(土)〜 2026年1月4日(日)

新年は2026年1月5日(月)より通常通り営業を開始いたします。

休業期間中のお問い合わせにつきましては、

営業再開後、順次回答させていただきます。

期間中はご不便をおかけいたしますが、

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

2025.11.26

IIFES 2025 Beckhoff ブースにて参加しました。

2025 年 11 月 19 日(水)〜 21 日(金)に東京ビッグサイトで開催された IIFES 2025 において、

Beckhoff ブース内にてデモ展示を行いました。

今回の展示では、弊社が以前製作した火災検知モジュールをベースに、

顔検知およびカメラトラッキング機能を組み込んだデモシステムを構築しました。

会場では、人通りの多い通路沿いでカメラの動きに気づき、

足を止めて興味を示していただく場面も見られました。

IIFES 2025 の来場者数は 4万5,324人と、前回を約 3,000人上回り、

今年も多くの参加者でにぎわいました。

■ IIFES 2025 公式サイト↓

https://iifes.jp/

■ 「Beckhoff Solution Provider Program(BSPP)」参画企業拡大について↓

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000027362.html

2025.09.23

Beckhoff Technology day 2025に参加しました。

2025/8/28(木)に横浜で開催されたBeckhoff Technology day 2025にBSPPとして参加いたしました。

ベッコフオートメーション川野社長とBSPPなどの関係企業代表者4名の一人として弊社社長も座談会に登壇。

PC制御やリニア搬送システム、MX-SYSTEMなどが切り開く未来についての話題で盛り上がりました。

デモ展示ではIPC上でAIを学習させながら、モータを制御することで振り子の振り上げを学習するデモ機を展示。

平行して動画でご紹介した事例には多くのお客様から興味を持っていただきました。

2025.09.09

NI Days Japan 2025 に参加しました。

2025年9月9日、ベルサール八重洲にて開催された

NI Days Japan 2025に参加しました。

当日は、出展ブースにおけるデモ展示に加え、LabVIEW ユーザー会にて

「LabVIEW と AI による産業用画像ソリューション」をテーマに弊社の扇谷も登壇。

講演には多くの皆様にご参加いただき、具体的なご質問も寄せられるなど、

大変好評をいただきました。

2025.08.07

NI Days Japan 2025が9月9日に開催されます。

数年ぶりにNI主催の大型イベント、NI Days Japan 2025が開催されます。

場所:2025年9月9日(火) 10:00 – 17:00、ベルサール八重洲

弊社も展示スペースに出展させて、いただき本イベントに参加させていただきます。

NI Days は、計測・制御技術、オートメーション、シミュレーション、検証、生産といった各分野における現在のトレンドと最新テクノロジーについて、エンジニア、エグゼクティブ、研究者、そして業界のエキスパートである皆様が活発な意見交換を行うためのイベントです。

以下のようなコンテンツで、情報収集からベテランユーザーまでが有意義な時間を過ごせるイベントとなっています。

キーノート: スペシャルゲストによる最先端テクノロジーに関するプレゼンテーションとNIエグゼクティブによるイベントキックオフ。

デモゾーン: LabVIEW、DAQ、PXIなどNIの最新製品とパートナー企業様の各ソリューションをご用意しております。

テクニカルセッション: NIエキスパートやパートナー、またはユーザー様による技術講演をご受講いただけます。

LabVIEWユーザー会: LabVIEWユーザー向けの特別セッション及びイベントを開催いたします。

ネットワーキング: 業界の仲間やNIのエキスパートとの活発な意見交換をお楽しみいただけます。

詳しくは下記イベントページをご覧ください。

NI Days Japan 2025 – NI

2025.07.18

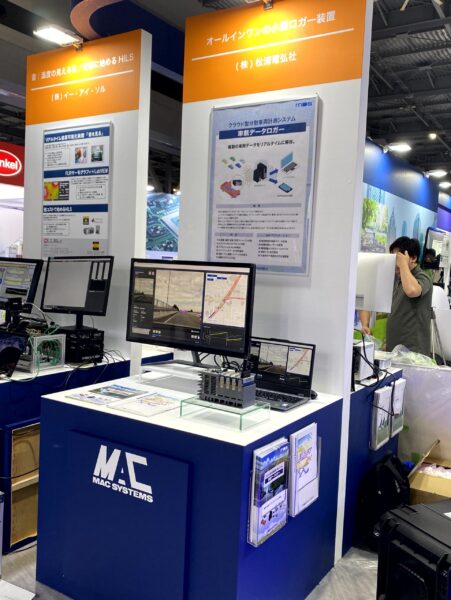

人とくるまのテクノロジー展2025 NAGOYAに出展しました。

本イベントは最先端技術と車両が一堂に会し、特別展示や講演、出展ブースなどが行われる技術展です。

弊社は愛知県名古屋市の本社を拠点に活動している株式会社マックシステムズ様内ブースに展示エリアをいただき、NI製品を用いた展示を行いました。

弊社のブースでは、車載型のデータロガーの展示を行いました。

実際に走行して収録された車両データに、リアルタイムで物体検知ライブラリによる解析をしている様子を見ていただくことができます。

本アプリケーションはNI製品をベースにCAN信号、加速度センサー、GPSや動画等を同時収録し、効率的なデータ化・可視化を提供します。

展示したソフトウェアはレコードとプレイバック機能を備えており、パラメータを変えた後解析や、地図プロットデータの変更なども可能になっています。

プレイバックの際にデータ出力を実際に行い、ECU等に環境データとして与えるHILS向け機能や、SystemLinkと連携をしたサーバーアプリケーション化などのカスタマイズも対応可能です。

2025.07.10

5/21にBSPP技術懇談会に参加しました。

BSPP初回の技術懇談会が横浜のベッコフ日本法人本社で開催され、弊社から眞塩・北野の2名で参加してきました。

2025.07.10

4/28〜5/1 NI Connect in Fortworth に参加しました。

NI Connect 松浦電弘社アライアンス10周年

4/28〜5/1 NI Connect in Fortworth に参加。

オースティンのコンベンションセンターがリニューアルしているため、フォートワースでの開催となりました。

弊社からは眞塩・吉田の2名で参加。

アライアンスパートナーとして10年目を迎え、記念トロフィーを頂きました。

2025.04.01

役員人事のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のことと御喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび取締役会において役員が下記の通り選任されそれぞれ就任いたしました。

今後はこの新陣容をもちまして社業の発展に一層邁進致す所存でございますので、

何卒倍旧の御指導御支援を賜りますよう御願い致します。

敬具

2025年4月1日

株式会社 松浦電弘社

記

代表取締役会長 松浦 隆弘(昇任) (旧 代表取締役社長)

代表取締役社長 眞塩 海里(昇任) (旧 常務取締役)

ハードとソフトの一体システムを提供

ハードとソフトの一体システムを提供